明和徒然日記

第21回 あいさつ運動に秘められていた教訓

拙宅から駅へ向かう途中の道端に近くの警察署が立てた古い幟が立っている。

「あいさつ運動」と書かれた、ずいぶん年季の入った幟なのだが、それを眺めているうちに自分の小中学校時代にも校門で当番の先生や生徒たちが登校してくる児童、生徒たちに「おはようございます。」と挨拶をする「あいさつ運動」があったことを思い出した。

当時は何も考えずに「おはようございまーす。」と挨拶していたが、今にして思えば、学校で朝一番に会う先生や友達とお互いに挨拶を交わし合うという行為は人間関係のいろはの「い」を教えてくれていたのではないかと思う。

近所の人に出会うと「おはようございます。」や「こんにちは。」と言って軽く会釈を交わすのが一般的だろう。

中には挨拶を返さない人もいるが、近所付き合いを拒絶されたようで後味が悪い。

それよりは、お互いに挨拶を交わした方がよほど気持ちがいいし、災害など万一の時にもスムーズに協力できるような気がする。

また、近所の人たちがよく挨拶を交わしている地区は窃盗事件が少ないという。

顔見知りが多いと不審者が目立ってしまうという理由で泥棒の方が敬遠するらしい。

挨拶は人間関係の第一歩であり、コミュニケーションの潤滑油である。

西洋人はよく握手して挨拶をするが、これは手に武器を隠し持っていない、つまり相手を攻撃する意思が無い事を示す行為だというのは有名な話である。

私たち日本人が挨拶の際に頭を下げるのは自分の急所である頭を相手に見せることで自分は相手に敵意を持っていないという事を示す行動から始まったという説もある。

言葉で「おはようございます。」や英語なら“Good morning”と挨拶を交わし合うだけでも意味することは同じなのだろう。

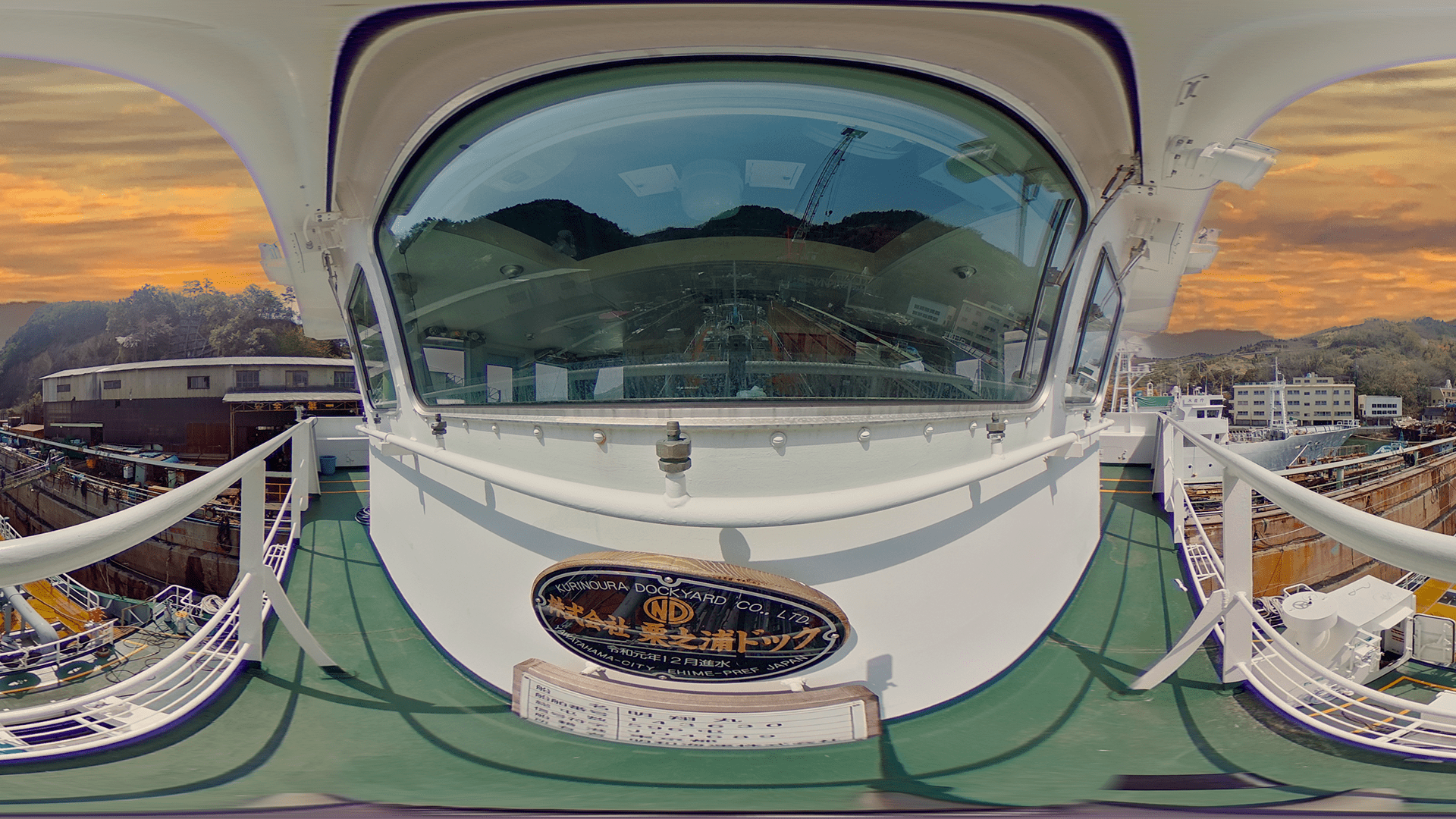

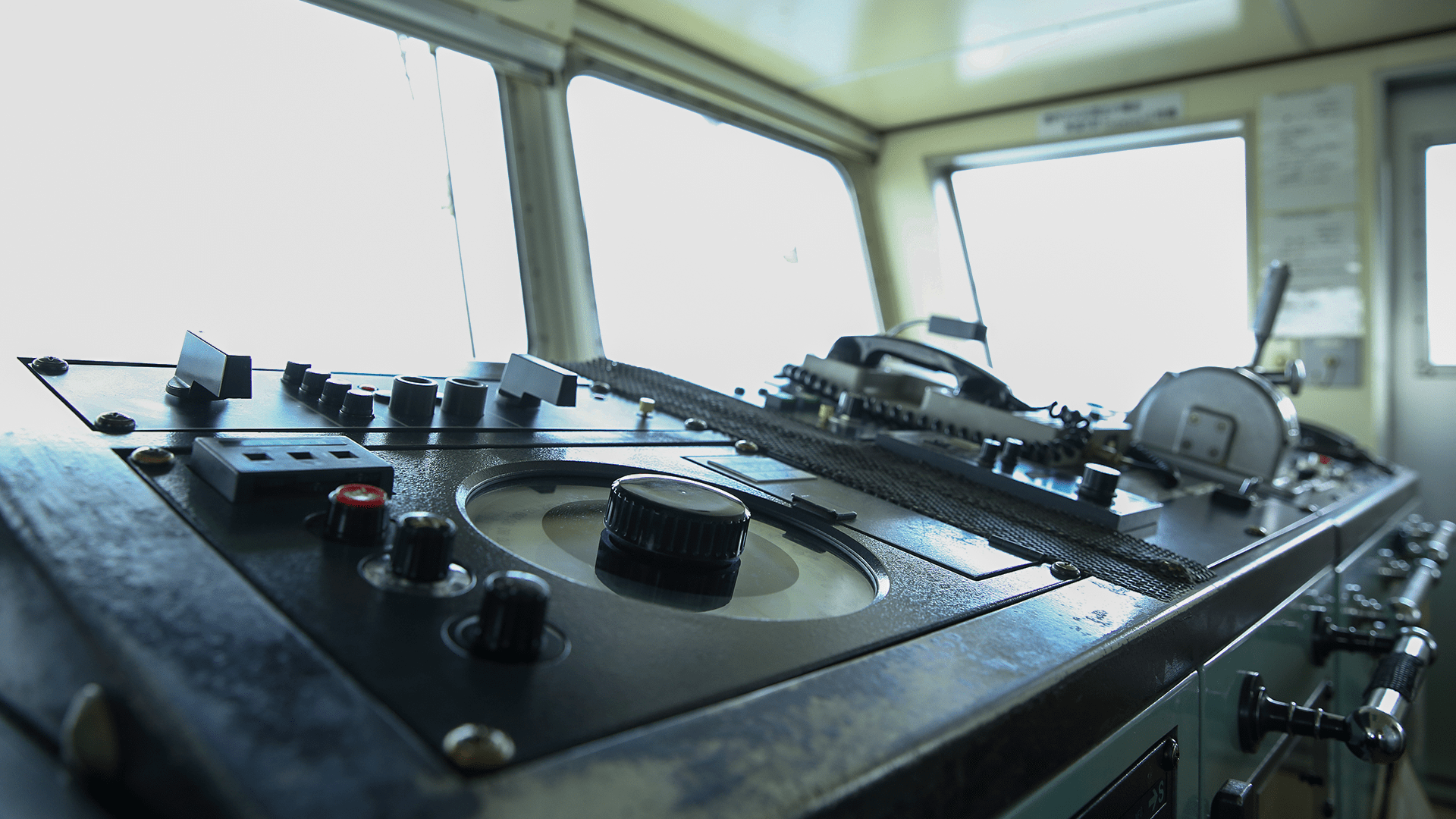

海運業においても挨拶やコミュニケーションは非常に大切である。

船員と陸上係員が互いによくコミュニケーションをとっていなければ着離桟時に船側と陸上側でうまく連携して係船索の付け放しができないし、船内では船橋で指揮する船長と船首、船尾の船員が連携して円滑に錨や係船索の操作を行うことができない。

最悪の場合、それが岸壁接触や係船索による人身事故などの原因になり得るのだ。

また、着桟後に乗組員と陸上の係員の方々が無言で荷役作業を始めるよりは、「おはようございます。今日もよろしくお願いします!」と挨拶を交わしてから作業を開始した方が気持ちよく協力し合えるだろうし、実際これを率先して行っている現場も多い。

子供の頃には分からなかった小中学校の「あいさつ運動」にも、その後の長い人生を歩んで行くための大切な教訓が秘められていたのだと今更ながら感謝している。

筆者 佐藤兼好